| 文件名称: | |||

| 索引号: | |||

| 公开目录: | 公开责任部门: | ||

| 发文日期: | 公开形式: | ||

| 生效日期 : | 有效期: | ||

摘要:依据邵阳市统计学会邵统字【2010】35号《关于公布2010年市局以及科研课题的通知》要求,邵阳市统计局工业科承担了《邵阳市新型工业化问题研究》课题,市统计局领导、邵阳市统计学会和周围的同事给予了我们大力支持。2010年3月至2010年6月,市统计局工业科和市经委、市科技局、市环保局、市国土局先后深入双清区、北塔区、邵东和新邵等12个县市区对我市新型工业化进行了实地调研考察,并结合“十一五”期间邵阳市新型工业化的发展的现状,对邵阳市新型工业化发展状况进行了分析研究。通过深入调查研究我市新型工业化的发展现状、发展的有利条件、制约发展的因数,本着边调查、边研究、边实践的原则,积极探索加快新

型工业化步伐的新方法心思了,撰写了这一篇课 题报告,为以后新型工业化的发展奠定良好基础和可借鉴的有益经验,为市委、市政府及时掌握推广新型工业化的进程,及时为推广新型工业化出台相关政策提供依据,达到了此课题调研的最终目的。

关键词:新型工业化 发展环境 研究

一、推进邵阳新型工业化的背景及意义

新型工业化,就是坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,就是科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的工业化。党中央根据世界经济科技发展的新趋势和走新型工业化道路的要求,针对我国经济建设中的突出问题,在十六大报告中提出了走新型工业化道路的战略部署。近年来,邵阳随着四条高速公路不断建成使用,以及邵永铁路的建成营运,邵阳交通条件快速改善,通过铁路、高速公路和其它交通路网,东衔西接,连南通北,交通十分方便,物流非常顺畅,正发展成为湘中腹地新的交通枢纽,并跨入全国第二批交通枢纽城市。境内有洛湛、湘黔、娄邵 3 条铁路; 320 、 207 国道横贯全境,上瑞高速穿境而过,邵阳至湘潭、长沙和邵怀高速公路,邵永、邵衡高速公路实现全程高速,实现成为邵阳经济注入珠江三角洲新的黄金通道。宝庆科技工业园内骨干道路路网为二纵六横,邵阳大道为园区中轴线,两端与上瑞高速公路互通并南抵火车南站;财神路直达火车集装箱货运站(仅 0.5 公里)。交通条件地改善大大推进了邵阳新型工业化的进程,邵阳工业经济总量不断增大,工业结构逐步改善,经济效益稳步提高,促进了区域经济的发展壮大,增加了财政收入,扩大了城乡就业,为加速推进邵阳新型工业化打下了一定的基础。但是,与周边市州竞相发展的态势相比,邵阳的工业化发展水平仍然很低。如何落实科学发展观,抓住中部崛起的机遇,走出一条适合邵阳实际的新型工业化道路,是摆在我们面前的一个重要课题。

邵阳是传统的资源型工业城市,目前仍以资源企业为依托,形成了机械制造、食品、造纸工业,巩固发展有一定基础的纺织、化工、建材工业;着力培育现代中药、电子材料等门类齐全的新兴工业产业体系。近年来,突出了体制创新,加快企业改制步伐。在推进企业改制的同时,进一步建立、健全和完善社会保险保障制度,确保企业和社会稳定;突出了园区建设,打造区域经济发展平台,以宝庆高科技园为龙头,县市区各有规模特色、带动和辐射作用明显;突出了产业引导,培育产业集群;投资规模加大,扶持了一批国家优惠政策扶持的项目,发展壮大了核心产业,实现产业的优化升级;突出了民营发展,实施中小企业成长工程;突出了工业投入,搭建了融资平台,改善了邵阳融资环境;突出了科技创新,提升了企业核心竞争力,创建了一批具有自主知识产权和核心技术品牌,依靠品牌资源,完成产业整合,形成具有邵阳市工业特色的标志性企业;突出了增长方式,推动循环经济的发展。因此,“五个突出”强化推进了新型工业化进程,对加速推进邵阳新型工业化的具有重大的意义。

二、推进邵阳新型工业化的条件和优势

一是资源优势奠定新型工业化基石。邵阳位于南岭山脉、雪峰山脉与云贵高原余脉三大植物区系交会地带,是湖南四大林区之一,高等植物有 245 科, 792 属, 2826 种。长期以来,境内除盛产木材、楠竹、茶油、桐油、生漆等大宗林产品外,松脂、玉兰片、白蜡、五倍子、山苍子油、棕片、竹麻等林副产品行销省内外。境内不仅有莽莽林海,而且有茫茫草山。草山草场有114.04万亩,连片分布10万亩以上的有城步南山、十万古田和新宁黄金3处,1-10万亩的有56处。城步苗族自治县西南境是江南有名的山地草原区,其中八十里大南山,总面积23万亩,已建设成为中国南方最大的现代化山地牧场,是全省的种畜牧草良种繁育基地和奶肉牛商品基地。市内拥有锑、金、银、铅、锌、硫铁、石膏、大理石、辉绿岩、优质石灰岩等74种矿物质。矿藏地有644处,其中大型矿床23处,中型矿床33处,小型矿床61处。非金属矿藏蕴藏量大,品位高,石膏矿远景储量4.4亿吨,工业储量1.229亿吨,储量、产量均居全省各地州市前列,邵东县是全国八大石膏矿产地之一;优质石灰岩矿、大理石矿为省内优势矿种;硫铁矿、冰洲石矿、优质白云岩矿在省内享有盛名;煤矿工业储量1.417亿吨,远景储量1.447亿吨。金属矿藏比较集中地分布于隆回、新邵、邵东、新宁等县。境内河川水系发育,水域面积为111.9万亩,多年平均水资源总量为168.3亿立方米,其中河川径流量157.44亿立方米。人均占有水资源2749立方米。水能资源理论蕴藏量144.73万千瓦,可开发利用量68.77万千瓦。水能资源集中分布于西南部城步、绥宁等山区县。

二是交通基础设施建设搭建新型工业化前进的快车道。高速公路建设好戏连台。2002年邵阳境内第一条高速公路潭邵高速通车,邵阳距省会长沙的距离近了;2007年邵怀高速建成,雪峰山脉这一华南屏障由此天堑变通通大循环。2009年娄邵铁路扩能改造工程开工建设,设计时速达到200公里,提速近5倍,娄邵线将不再是全国第三条南北大通道的“瓶颈”地段。

区域交通快速改善。2009年8月5日,随着洞绥公路杨柳溪山区最后2公里改道工程的竣工通车,距离市区最远的绥宁县人民经此可以快速到达洞口县上高速。这标志着邵阳规划建设的“从任一县城出发,一小时上高速、两小时到市区”的交通经济圈基本建成。目前,邵阳市基本形成以市区为中心,连贯周边、辐射外埠、水铁兼容、高速交叉、配套齐全的复合型现代交通体系,缩短了与西南、华中及东南沿海的时空距离,提升了邵阳的交通区位,扩大了城市的影响,增进了经济与社会发展的品质。交通网络的形成,促进了邵阳中心城市扩容和城市群的融合,形成全市新型城市化的密集区,邵阳也由此顺势打造东部“半小时经济生活圈”。

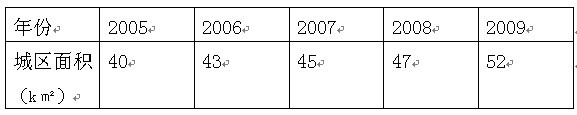

三是城市化进程助推新型工业化发展。邵阳市城区面积从2005年的40平方公里扩大到2009年的52平方公里。数据显示,邵阳的城市面积以平均每年“3平方公里”的速度成成长着。

邵阳大道是邵阳市自新中国成立以来投资最大的城市基础设施项目,终结了邵阳沿河拓城的历史,开创了路网拓城的新局面;改变了过去滞缓的城市建设速度,这一切,为邵阳的城市建设树起了标杆,提供了可资借鉴的宝贵经验。邵阳“100平方公里,100万人口”的“山水园林城市”的美好图景正随着邵阳大道和其他城市主干道的延伸一步步变成现实。邵阳大道沿线催生的宝庆工业新城区中,以机械制造、生物医药、电子信息、食品加工等产业为支撑的宝庆科技工业园是市本级工业园区,起点高、发展速度快,5至10年后有望成为湘中及湘西南先进制造业基地,是邵阳工业的希望之地。在宝庆工业新城,城市骨架大幅拉升,城区面积大幅拓展,发展空间无限延伸。这片总规划面积31平方公里的投资热土,倾注了全市人民的智慧和汗水,承载了邵阳腾飞的梦想和希望。在宝庆工业新城、江北新城如火如荼建设的同时,邵阳全市呈现出你追我赶的新型城市化建设局面。武冈城市北拓、邵阳县城东扩、邵东县城路网改造、新邵县城新区开发与北塔融合、洞口园区路网配套建设如火如荼,掀起了新一轮交通导向型城镇扩容提质的热潮。继续推进中心城区“南优、东进、北联”,加快联结宝庆工业新城、江北新城的邵阳大道与蔡锷路两条产业带建设,形成一环、二环甚至三环围合的100平方公里的中心城区,这是邵阳选中的加速新型城市化的策略,强化点轴聚合和产业互补,实现设施共建、信息共享、产业共兴;选择了以中心城区外二广、沪昆、太澳三条高速公路围合的420平方公里为城乡统筹建设示范区,走城乡统筹的城市化新路子。同时,邵阳正在突出城市群融合,以半小时通勤为半径,推动东部形成以主城(邵阳市区)+辅城(新邵县城)+卫星城(邵东县城、邵阳县城、隆回县城)为主体的“1+1+3”城市群,坚持以群为主,以中心城区为核心,以各县城为支撑,以中心镇和小城镇为节点,形成以大带小、布局合理、结构优化、功能互补、特色鲜明的现代城镇体系。

三、新型工业化取得的成果

一是规模工业发展成果显著,自2005年以来,邵阳市规模工业成长迅速,至2009年底,我市规模工业由535家增长到779家。尤其是2009年邵阳市委市政府认真贯彻“保增长、抓项目、调结构、促和谐、强基础”方针使得规模工业更是成果丰硕,其“成绩单”足以让人精神振奋。2009年实现工业总产值643.59亿元,同比增长21.1%。其中实现规上工业增加值149.68亿元,同比增长24.3%;实现规模以下工业总产值143.43亿元,同比增长15.6%。特别是规模以上工业企业,产销率达到98.82%。全年实现销售收入494.25亿元,比上年增长22.22%;实现利润总额16.15亿元,增长41.99%。

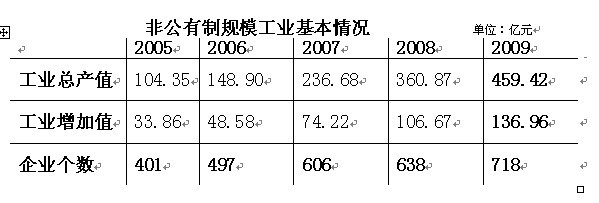

二是非公有制工业占比提高。近年来,市委市政府紧紧抓住非公有制经济发展的战略机遇,主动承接发达地区产业转移,不断优化发展环境,积极强化和落实发展非公有制经济的各项措施,非公有制经济得到快速发展。至2009年,全市718家规模以上非公有制工业企业累计完成工业总产值459.42亿元,比2005年增长340.3%;实现工业增加136.96亿元,比2005年增长304.5%。

三是新增企业成长良好。2005年到2010年,全市新增企业每年都有不同程度的增加。全市规模工业由2005年的535家到2010年的866家。2010年全市有116家具有发展潜力的企业加入了规模工业企业的行列,29家缺乏创新能力的企业被淘汰,净增87家,2010年一季度新增企业累计实现产值5.49亿元,占规模工业总产值的5.5%。为邵阳市规模工业注入新的血液,成为邵阳市规模工业增长新动力源

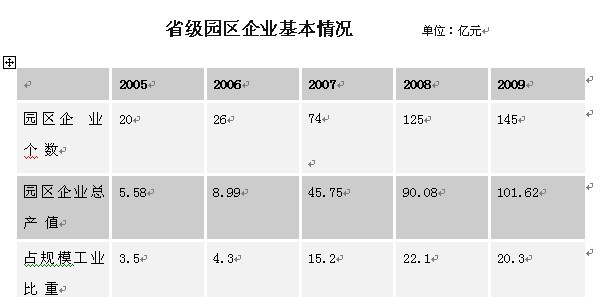

四是园区工业发展迅速。工业园区是工业项目的承载平台,是推进城镇化、工业化,合理利用土地,加快形成区域产业集群的重要方式,同时也是新型工业化的窗口,是加快经济发展的重要增长点。2009年底,全市共有省级园区5家,省级园区企业145家,与2005年相比,园区企业个数增长625%,工业总产值增长达1721.1%。

五是技改效果显著。近年来,我市认真贯彻“保增长、抓项目、调结构、促和谐、强基础”方针,不断调整思路,坚持外抓项目,内驱技改,找准工业经济发展的切入点,千方百计引进项目、资金、技术和人才,加大推动现有工业企业的技改力度。2008年规上工业累计完成项目投资58.86亿元,2009年累计完成投资104.85 亿元,同比增长78.14%。以湖南汽车制造有限责任公司(三一汽车)、邵阳纺织机械有限责任公司、湖南省云峰水泥有限公司、湖南新龙矿业有限责任公司、湖南省邵东县新仁铝业有限责任公司、湘窖酒业等一些有影响的企业从不同地区、不同渠道引进了新项目、新技术进行技改,拓宽投资和就业渠道,同时带来了开放的意识和先进的管理经验,发挥了很大的辐射带动作用,进一步提升了我市的工业发展水平,为全市经济的发展积蓄了后劲,促进了区域结构、产业结构、产品结构和企业组织结构的调整,为我市加快推进新型工业化奠定了基础。

四、推进新型工业化面临的困难与挑战

当前邵阳市工业经济正从金融危机的冲击中逐步复苏,规模以上工业增加值自2010年元月份以来一直持续增长,多数工业产品价格逐步回暖,企业盈利水平不断增加,停产半停产企业也纷纷恢复生产,整体工业经济运行正朝良性方向发展。但也应该看到邵阳市工业经济总体仍处于困难的时期,工业经济运行中存在的困难和问题仍然较多。

一是工业基础不稳。到2009年底,全市规模以上工业增加值虽然同比增长24.3%,但进一步回升的基础尚不稳固,产生波动的可能性依然存在,距工业经济的平稳较快发展尚有很大的差距。

二是企业资金周转面临困境。由于银企关系不顺,银行利息提高,导致企业融资困难。近几年的邵阳存货比一直居全省最低。目前,邵阳市存贷款比率还比较低,是全省最低的地区之一。虽然,银行多次调高了存贷款利息,但很多企业感到银行调息后,信贷控制更严了,尤其是中小企业的贷款更难了,致使一些企业的资金周转面临前所未有的困境,使这些企业生产举步维艰,运转面临较大压力。

三是工业园区起步晚底子薄。全市12个县市区仅5个省级工业园区,共聚集规模工业企业145家,2009年实现工业增加值30.04亿元,占规模工业比重仅20.1%,比全省平均水平低13.9个百分点,而长沙株洲湘潭分别为56.2%、47.1%、34.1%。工业园区是发展产业集群的有效载体,但是目前工业园区的专业特色不够突出,依托专业特色吸引同行业企业向园区聚集的能力不强。同时,同行企业向工业园区聚集发展虽然呈一定趋势,但主动性还远远不够,没有形成大气候。

四是产业集群度低黏合度差。我市的大部分产业集群还仅处于制造业扎堆的“准集群”状态,应对危机能力不足,内部产业链畸形化导致产业集群内产品同质性程度高,企业间竞争大于协作,黏合度不高,相互配套性差,产业集群内缺乏横向整合,难以形成以骨干龙头企业为核心,众多配套企业为支撑的产业链和产业群。一些优势产业的主要配件和关键技术还要依靠外地产品,缺乏高技术、高附加值的配套产业环节。例如,食品加工、木材加工产业链条短,科技含量低,企业间行业关联度不高,辖区内企业之间的创新与合作意识淡薄,经济辐射能力弱,带动区域发展的能力不强。。

五是信息化程度低科技创新差。目前我市工业发展主要以粗放型为主,粗放、低效的开发利用难以使资源的高投入获得相应的高产出;科技、人才建设落后,发展经济缺乏支撑力。我市工业技术运用现状与现代工业要求尚有较大差距,企业管理和产品研发等方面的科技创新人才少。

五、应对邵阳2010年新型工业经济发展的建议与对策

2010年,邵阳经济发展环境总体上将好于去年,但是外界形势仍然十分严峻。因此,我们要坚决贯彻市委经济工作会议精神,围绕“1511”新型工业体系,坚定信心,增强危机意识,齐心协力,克服困难,以确保邵阳市工业经济平稳快速发展。

一是要把握主攻方向,推动产业结构调整。在国际金融危机背景下,促进邵阳工业可持续发展,加快结构调整,提高企业的核心竞争力是关键。一是要紧跟政策调结构,把握优势产业发展方向。密切关注和认真解读国家“调结构”的政策措施,顺应国际产业发展趋势,发展高新技术产业群,支持新能源、新材料、信息、生物、医药、节能环保等新兴产业发展,培育新的经济增长点。二是围绕集聚调结构,推进工业园区转型升级。要按照产业集群的要求,引导工业企业向园区集中,推进工业园区转型升级,不断优化工业布局,提高邵阳工业整体竞争力。三是突出企业调结构,推进产业组织结构调整。推进企业兼并重组,鼓励优势企业强强联合,培育一批行业龙头骨干企业,提升产业集中度。支持优势企业并购落后企业和困难企业,加快形成大、中、小企业结构合理,产业链上下游企业协作配套的产业组织体系。

二是要多项措施并举,加大科技创新力度。一是要抓好相关重大科技项目,着力突破制约工业发展的核心技术、关键技术,提高产业国际竞争力。二是要加快建设以企业为主体的技术创新、技术进步机制体系,特别要重视加强科技成果转化,变为现实生产力。三是要制定和落实重大装备自主研发的发展规划和相关扶持政策,要依托重点工程和政府采购制度,着力推动重大成套装备、高技术产业装备的发展,提高装备制造业的集成创新和本土产业水平。

三是重视新型工业考核统计的衔接工作。新型工业化的考核工作牵涉到很多部门,从纵向看,包括省、市、县三级,从横向看,牵涉税务、环保、科技局、商务、国土、教育。因此,各级各部门要进一步明确责任,做好各自的工作。在数据上报、汇总、认定的各个环节,均实行严格的个人责任制,各单位一把手要把好关,做到谁统计谁负责、谁上报谁负责、谁签字谁负责。同时要做好省市县三级的统计数据衔接工作,保持同一指标的一致性,确保新型工业化考核数据的准确。

四是推动传统产业新型化。按照“上大,改中,关小”的战略,努力提升传统产业发展的质量和水平。科学规划,有序开发矿产和水电资源,抓好高产高效,稳步提高综合产能,做优化工冶炼产业,拉长产业链条,提升产业层次,利用独特的地形地貌条件和充足的原料优势,合理开发利用矿产资源,壮大我市旅游业。

五是扶持农业产业化龙头企业,做大做强农产品加工业,特别是深度加工和精深加工业。(1)龙头企业是引导农民发展现代农业的重要带动力量。我市农产品资源十分丰富,推进农业产业化具有得天独厚的条件。在推进新型工业化和农业产业化的过程中,必须高度重视农产品加工业的发展,立足本地资源,大力扶植农业产业化龙头企业,努力做好农产品加工这篇大文章。(2)正确把握新型工业化与农业产业化的关系,坚持以工业化带动农业产业化,依托特色农业资源,做大做强农产品加工业,培育壮大农产品加工产业集群。(3)优化产业结构,以茶叶、肉食加工、酿酒为主导,重点发展无公害食品、绿色食品、有机食品,发展有我市特色系列深加工食品。

六是积极推进工业项目落地。抓好对区域内龙头企业项目的支持。加强产业政策与信贷,财税政策的协调和衔接,提高土地、资金、劳动力等生产要素的保障水平,及时调解项目实施中的问题。围绕国家鼓励发展的产业、产品和技术筛选项目,优先把符合国家扶持发展的项目作为吸引资金投向,突出重点领域,对重点企业开展能源跟踪监管,重点调度,严格考核。坚持科学发展,一手抓工业建设,一手抓资源循环利用,着力发展循环经济,实现由“资源?产品、废气物”的单一过程向“废产品、资源”的循环过程转变。加大节能减排宣传力度,通过先进技术和资金投入,加快发展循环经济。

七是狠抓招商引资,大力引进战略投资者。资本是经济发展的第一推动力。推进新型工业化,必须发展壮大产业集群;发展壮大产业集群,必须抓项目,特别是要抓大项目;而抓项目必须招商引资,特别是要引进战略投资者。近几年来,我市政府坚持在大抓工业中抓大工业,在大招商中招大商,取得了比较显著的成绩,要继续做好这一工作,全方位扩大开放,切实加大招商引资的力度,高起点引进一批大项目、大企业,大力发展外向型经济,积极推动融资方式的创新,建立政府协调引导、银行重点支持、担保积极合作、企业主动参与的融资服务新模式,切实帮助企业解决融资困难问题。

八是优化经济环境,依法规范,依法管理。走新型工业化道路,就是要真正让市场来配置资源,就是要让企业成为真正的市场主体,激励企业家关心企业的自主创新和长远发展。(1)要切实转变政府职能,构建服务型政府,多服务、少干预,多帮忙、少添乱,切实为企业创造公平竞争、宽松发展的良好环境。要引导兴办各类行业协会、商会,培育各类中介机构,依法保障各方利益。(2)要进一步建立健全市场体系,规范市场秩序,鼓励竞争,打破垄断,反对地方保护主义,允许外来资本、外来技术和外来人员进入本地市场平等竞争。(3)要营造良好的政策环境和信用环境,通过政策来引导,推动企业自主创新,加快科技成果向现实生产力转化,加快企业和个人诚信服务系统建设,建立信用信息交换与共享平台,建立守信激励与失信惩戒机制,增强全社会的信用意识。

九是高度重视发展乡镇经济,积极支持中小企业的发展。建设社会主义新农村必须大力发展乡镇经济,促进人员转移。县域经济的骨干力量是中小企业。中小企业数量众多,在经济总量和吸纳就业人员方面的分量大,在技术创新、管理创新、机制创新方面最具活力,中小企业是县域经济发展的希望。因此,推进新型工业化,既要重视抓大型骨干企业又要重视抓中小企业。完善推进中小企业创业的扶持政策,简化创业手续,降低创业门槛,减免创业税费,推动创业基地建设,加快中小企业创业成长,培育一大批小巨人企业。要完善融资担保平台,协调金融机构开发适应中小企业发展的信贷服务项目和品种,提高对中小企业的贷款比重,加快中小企业信用担保体系建设,切实解决好中小企业融资难的问题,营造中小企业发展的良好环境。